YOYO

Yoshiko Ogura(Yoshi)

狐火の夜

Foxfire in Kamakura – A Hand-drawn Inari Tale

目に見えないものたちの声に、耳をすます。

鎌倉の稲荷神社を舞台に、風の音、葉の揺れ、灯る狐火とともに小さな存在たちの

「魂の気配」を描いた、手描きの短編アニメーションです。

一枚一枚、紙と鉛筆で紡いだ10分弱の映像詩。

「ものには魂が宿る」という、日本古来のアニミズムの感覚を現代の映像表現として立ち上げました。

この作品は、自然と信仰が重なり合う場所で生まれた“アートとしての神話”です。

見えないものと、静かに出会う時間となりますように。

A poetic animation composed of quiet breath and invisible presence. Set in a hidden Inari shrine in Kamakura, this 10-minute hand-drawn film capturesthe subtle traces of spirits—foxfire, rustling leaves, wind that seems to carry memory. Each frame is drawn by hand, one by one,embodying the Japanese animistic view that every object holds a soul. This is not just a folktale—it is a myth reimagined through the lens of contemporary visual art. I invite you to spend a moment with what cannot be seen,and to feel the breath of things once forgotten.

◆ ものに宿る“こころ” を描くアニメーション

本作は、「アニミズム(万物に魂が宿るという考え方)」をテーマにした短編アニメーションです。きっかけは、鎌倉に暮らしはじめたある日。植木職人さんが「石を動かすのはちょっと怖いんです」と言ったその言葉に、はっとしました。

「石にも魂がある」——そんな感覚が、日常の中に今もひっそりと生きていることに驚きと感動を覚えました。そこから、「ものを大切にする」という昔ながらの価値観には、目に見えない“いのち”への敬意があったのだと気づきました。

◆ 鎌倉・材木座の風景と記憶から生まれた物語

物語の舞台は、鎌倉・材木座。家の近くにある小さなお稲荷さんにふと目を向けたとき、「ああ、ここにも私たちを見守ってくれている存在がいる」と感じました。それをきっかけに地域の稲荷を調べ始め、それぞれの神社が持つ物語や役割に触れるようになりました。この作品は、そうした身近な信仰や土地の記憶をアニメーションとして表現したものです。

◆ 絵からアニメへ——「動き」に込めた想い

もともと絵を描いていた私がアニメーションを選んだのは、静止画では表現しきれない“ものの気配”や“空気の揺らぎ”を描きたくなったから。

ちょうどその頃、地域にある築100年の家々が「百年のお祝い」をする機会があり、そこにアニメとして

関わることを決めました。

時間の流れとともに生き続ける「もの」や「記憶」を、ゆるやかな動きの中に閉じ込めた作品です。

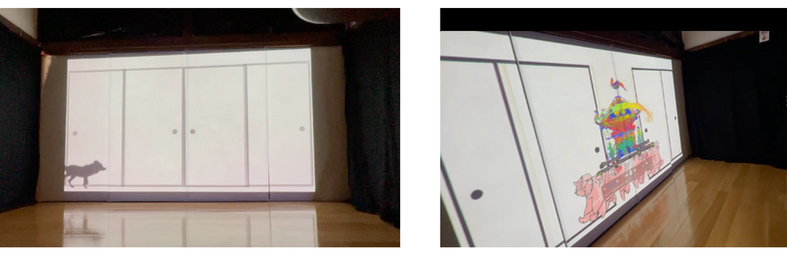

襖の意味

2025年、自宅のオープンアトリエで作品を投影した際は、日本の伝統的な建具である「襖」に映像を投影することを選びました。

襖は長い間、和の暮らしや文化を象徴してきましたが、近年では住宅の洋風化や生活様式の変化により、使われる機会が減り、廃れてきています。

そんな襖に光を当てることで、失われつつある日本の伝統を見つめ直し、地域の文化や歴史を新しい形で伝えたいと考えました。

また、襖を「開く」という行為には、新しい未来へ進む希望や可能性の象徴があります。守り神たちが襖を開けて動き出すことで、過去と未来をつなぐ物語を表現しています。

「長い歳月によって色褪せた古い襖」

茶色く変化したその色を、時間の流れの象徴として

も使えないだろうか。

地の茶色を残しながら、白で塗り描き足した作品。

モチーフとなる材木座の砂浜は、かつてはもっと広かったと人々は伝える。

高度成長期の夏には、砂浜がパラソルで埋め尽くされ、まるで芋洗いのようだったと笑い話される。

しかし今では、長い歳月で砂が削られ、海がぐっと近づいた。人もそこまで多くはない。

その歳月を襖と共に描こうと考えた。

ベースとなる砂浜の表現は襖の茶色を残しつつ、繰り返し打ち寄せる波を 白で重ねて描いていく。

そうして波を白で描くと、まさに自身が波となって砂浜をえぐるような感覚が湧いてくる。

奥に広がる長谷から稲村ヶ崎は、地の茶色によく似た「金」と「茶」色の絵の具を意図的に用い、今後も人によっ て創られていく街並みを表現した。

賑やかさを超えて、今の材木座海岸で感じるのは、ゆったりとした時間と潮の香りだ。